ハンドメイドとマシンメイドと

- 山田 修司

- 2017年11月4日

- 読了時間: 5分

制作作業のほとんどを手作業で仕立てることをハンドメイド。他方、ほとんどを機械を用いて制作されるものはマシンメイドと呼ばれます。

ハンドメイドによる制作作業というのは、マシンメイド(機械仕立て)よりも多くの時間を費やしますから、ハンドメイドで仕立てられた製品というのはおおよそ一般的にマシンメイドよりもはるかに高価で希少です。それでも今もなおハンドメイドが残っているのはどうしてでしょうか。希少であるがゆえに今もなおビジネスとして生き残り続けることが可能なのでしょうか。

なるべく製品やサービスのバラツキを減らすことを目的とする場合には、手作業の工程の一部または全部を機械化あるいは自動化して置き換えることが多いと思います。例えば、工場で既製品を大量生産。つまり、オリジナルの型を元にした製品をひたすら複製する場合には機械化したほうが都合がよいでしょう。接客の現場でもマニュアルに倣ったサービスを提供するほうが間違いなく生産性という意味においては効率的です。

一方のハンドメイドは、「あえてバラツキに対応すること」を目的とする場合には特に有効な手段です。例えば、人の体形や体格というのはバラバラですから、その人にあった靴や服を作るためにはハンドメイドの工程を欠かすことはできません。あるいは、その人にあった食事を作るためにもシェフなどが手作業で料理を作ったほうがマッチしたものを提供しやすでしょう。

あとは、革製品なんかは材質のクセが個体ごとにバラバラですから製品加工する際には微調整が必要ですし、天候や土や木も常に同じコンディションということはあり得ませんね。瞬時に状態を見抜いて対応を要する際には、ハンドメイドの技術というのがいまだに欠かせません。

しかし、現代における自動化では、自動化の仕組みさえ一旦出来上がってしまえば、マシンメイドはハンドメイドよりもはるかに複雑な作業を圧倒的に迅速に実現することができます。

例えば、農業に機械を導入することで、農業における1人あたり生産性は直近100年で100倍以上増加したと言われています。流通も馬は車にその役割をとって代えられました。流通の生産性もやはり直近100年で100倍以上増加しています。紙も電子に代えられることで100倍以上は生産性が増加しているのではないかと思います。

マシンメイドでよくありがちな欠点は、途中で誤りがあったとしても修正がしにくかったり、システムが複雑すぎて誰も誤りに気付けないこともあります。万が一の事態に備えて、異常を発生していることを知らせる機構が正常に働いたとしても、誤検知であると判断されてしまって警報が止められたり、警報が無視されることもしばしばです。自動化された生産や運用の現場だけではなく、硬直的な経営や組織の現場の中でもこれと似たような問題が発生することがあります。これは、効率と徹底のトレードオフです。

しかし、それだけではマシンメイドがハンドメイドを駆逐できない理由には足りません。そこには、生産性という利益を追求する活動のほかに、信頼関係というコミュニケーション的要素が関与していると思います。

例えば、商品を〇菱ふ〇うのトラックで運んでいるだとか、お米がヤ〇マーとかヤ〇ハの農耕機で収穫されているというような情報は、消費者は知る由もありませんし、おそらく普通の人は興味も持てないかと思います。でも、〇〇県の〇〇地方で〇〇さんが収穫したお米とか、テ〇ラの車とか、す〇るのバイクとかであれば、興味を持つ消費者がかなり増えます。

これが示唆していることは、商品やサービスだけではなく、それらを生産している人や会社という要素そのものが商品やサービスの販売には絶対に欠かせないということになります。この点、信頼性の高いハンドメイドの技術を保有している人や会社は、絶対的かつ差別化された不動のポジションを獲得することができます。

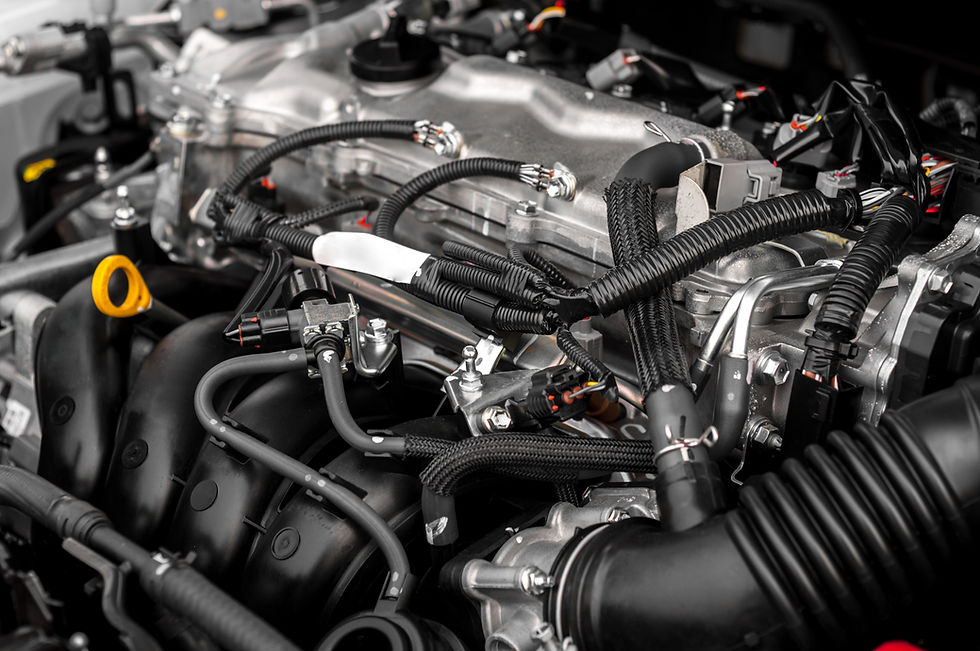

ハンドメイドとマシンメイドは目的や手段がそれぞれ異なります。よって、協働することが可能です。そもそも、マシンメイドに使用する機械を制作するためには、高度なハンドメイドの技術を結集する必要があります。信頼性の高いマシンメイドの技術を有しているということは、同時に高度なハンドメイドの技術も利用しているということです。よって、車やバイクのメーカーでも、マシンメイドの技術で製品の信頼性を獲得することができます。マシンメイドの技術がハンドメイドの技術を完全に駆逐することはできません。駆逐しちゃったら、それと同時にマシンメイドの技術も失われますから(笑)

人間がその他の動物と一線を画している要因は、その高度な学習能力にあります。不完全であれば、それを完璧にしようとする貪欲なまでの学習能力を人間は生まれながらにして身に付けています。欠陥無きところに完璧は存在せず、完璧というものは不完全さにこそ宿ります。エラー&トライをひたすら繰り返すことによって、マシンメイドでは絶対に凌駕することのできない完璧なものを連続的に生産する能力を人間は獲得することができます。手仕上げ(ハンドメイド)の製品の魅力はそういうストーリー性にもあると思います。

これは会社の中においても同様です。人の存在を無視した全面的な機械化や自動化というのは絶対に不可能です。完全自動化は、その達成と同時に人によるノウハウもが失われ、自動化技術もが同時に失われることになりますから、「利益」と「信頼」という現代のビジネスにとっては欠かせない要素を継続して獲得することができなくなってしまいます。そうなってしまっては、もう本末転倒です。

トヨタのニンベンの付いた自働化というのは1950年代にはその原型がありましたが、当時としては十分によく考えられている考え方だなと思います。1500年代後半には、武田信玄も「人は城、人は石垣、人は堀…」という言葉を残していますが(笑)

Comentários